第3回オンライン出前授業を実施しました

弊社では、国際理解教育/キャリア教育の出前授業を実施しています。

アッサラームアレイクム。Nangeen def?

師走ですね。2021年も残りわずか・・

そういえば、この前友人と話していて、「11月に霜月になったねぇ~とはあまり言わないのに、12月はやたらと師走と使うのは何でかねぇ。」と話していました。理由はまだ分かっていませんが、師走が終わらないうちに解明して、新年を迎えたいと思います。

さてさて。3ヵ月も経ってしまいましたが、9月末に富山県富山市の小学校6年生を対象に実施したオンライン出前授業について紹介します。

久しぶりの地元富山県の学校に向けた出前授業ということもある、とても楽しみにしていました。

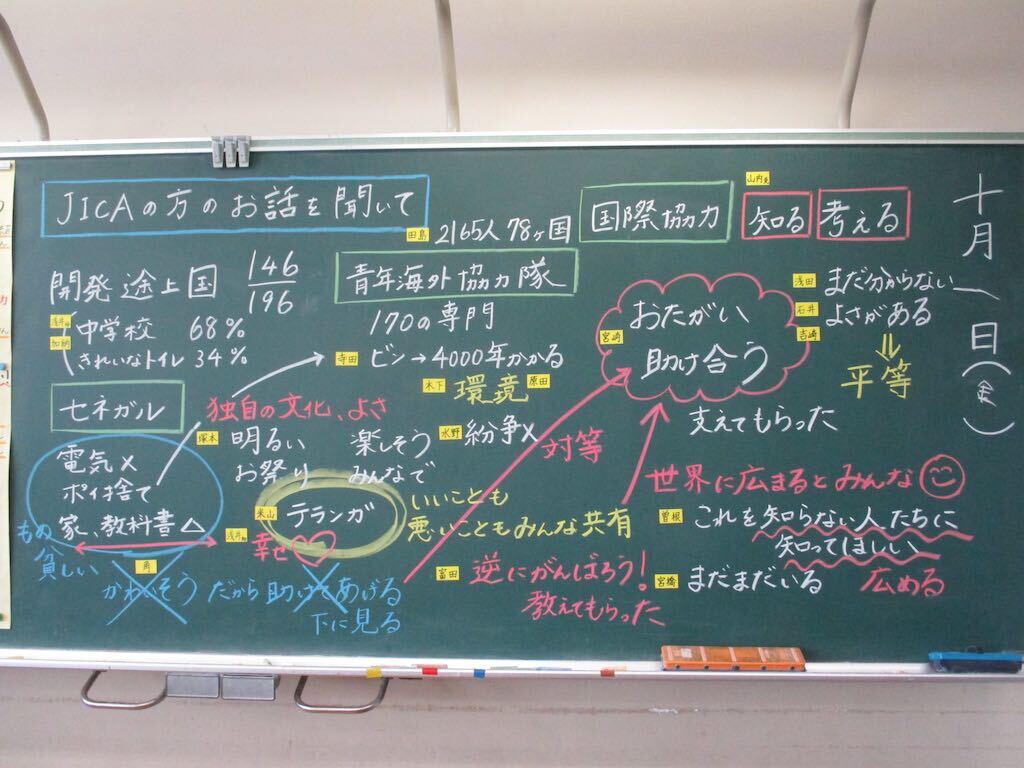

今回はJICA北陸の富山デスクの松山さんが学校に訪問され、最初に開発途上国やJICA協力隊、国際協力についてのお話をされた後、私がセネガルの話をするという流れで行いました。

JICA北陸富山デスク 松山さんのお話

- 世界には何か国あるでしょうか?

- 開発途上国と呼ばれる国は何ヵ国あると思いますか?

- 富山県には何人の外国人が住んでいるでしょうか? どこの国に人が住んでいるでしょうか?

といった風に、開発途上国についての話から、富山県の話に繋がっていたので、外国を身近に感じながら話を聴くことができていたと思います。

私が印象的だったのは、「国際協力=助け合い ”お互いさま”」というお話でした。日本も戦後や災害が発生した際は、昔も今も世界各国から支援を受けています。

私自身、ボランティアとして活動した2年間は「一方的なボランティア」や「国際協力」をしたというより、「セネガルの人と助け合って生きた2年間」だったので、私の話に繋げやすいナイスなバトンパスを頂きました!

普段、私の出前授業では国際協力やJICAボランティアの話はほとんどしないのですが、児童の皆さんの反応を見ていると、この基礎的な話のおかげで私の活動や任地の話を聞いた時の理解も深まっていたように思いました。今後、私も導入として取り入れていこうと思います。

松山さん、素敵なお話ありがとうございました!

セネガルのお話

まずはセネガルの概要と、私の任地や活動内容を紹介しました。

環境教育隊員として、具体的にどういう活動をしていたのかを紹介する際、まずは次のクイズを出題しました。せっかくなので皆さんも考えてみてください!

例えば銭湯で極楽した後、ガラス瓶に入ったコーヒー牛乳を買ったとします。ゴクゴクと一気に飲み干しました。その瓶を道端の土の上に放置したとします。その瓶は、いつ、土に分解されて無くなると思いますか?

正解は・・・

あなたが飲んだ、あるいは私が飲んだコーヒー牛乳の瓶は誰かが拾うまで、4000年間そこから消えることはない、ということです。

ガラス瓶にも、プラスチック容器やペットボトル、ビニール袋の分解年数も紹介しましたが、児童の皆さんはとても驚いていました。

日本は一見とても綺麗な国です。ごみを避けながら歩かなければならない、ということはほとんどありません。一方でセネガルは、道にたくさんごみが落ちています。

しかーし。セネガルの1家庭(任地に住んでいた家族)と、私1人が1ヵ月に出すごみの量を私の感覚で比較してみると、上の絵の通りです。(あくまでも私の感覚です)

日本はごみ収集システムがしっかり機能していて、ごみを回収してくれるので綺麗なだけなんですよね。

セネガルはごみ収集システムや処理場所の整備が不十分ですが、排出するごみの量は圧倒的に少ないです。

リサイクルももちろん大切ですが、「ごみを出さない」=reduce する生活を心がけていかなければいけないと感じています。

物の選択肢が多い日本ではなかなか難しいですが、必要ないものはなるべく買わない、環境にやさしいものを買う生活を少しずつ実践していきたいですね!

上の写真は、セネガルで実際に環境教育の授業を実施している様子と、先日の出前授業中の教室の様子です。

児童の皆さんに、セネガルの授業風景を見て、発見したこと、思ったこと、違い、について考えてもらいました。

・教室が暗い

・手を挙げる時、指を立てる

・皆手を挙げている!

・制服じゃない

など、色んな気づきがありました。

セネガルでは逆に日本の小学校の授業風景の写真を見せて、気づきの時間を設けたことがあります。

他の国を通して自分達の暮らしを客観的に見て、暮らしについて考えることも「環境教育」の1つだと思いますし、何より新しい発見があって面白いです!

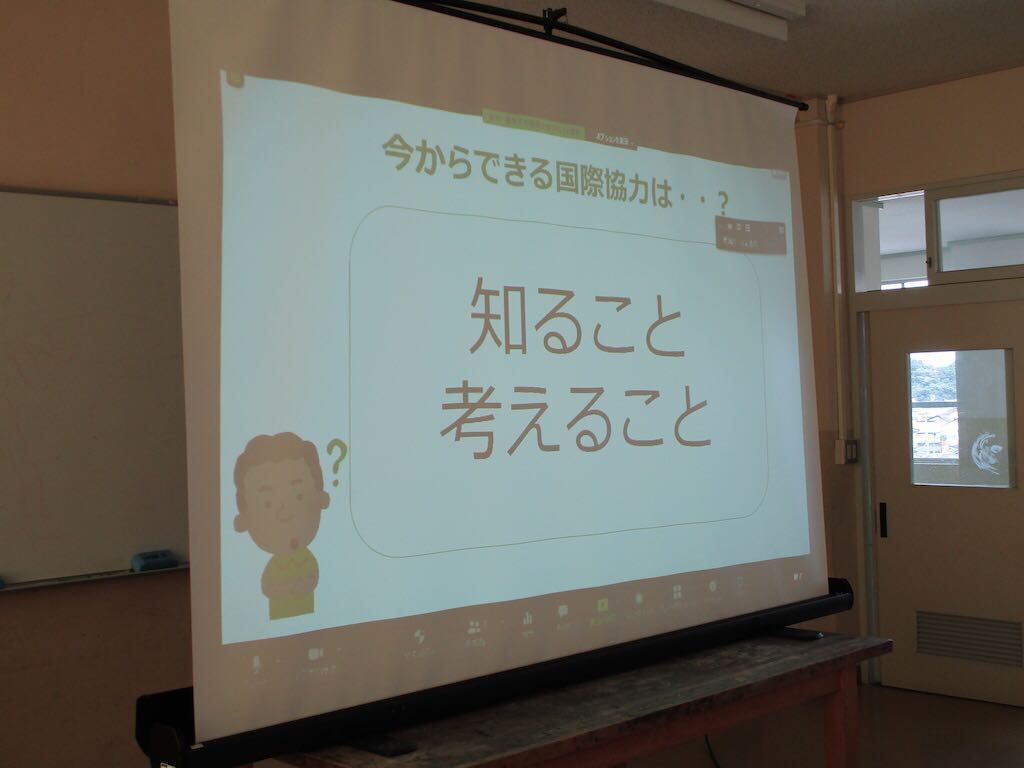

私が小学生の頃、漠然と「国際協力」というものに興味を持っていた頃、今回の私のように出前授業に来てくださった方がいました。その時、「私たちにできることは何ですか?」という質問に対して、大抵の人は「まずは知ることから始めてください。」と答えていました。

「知って何になるんや!もっと具体的にできることを教えてくれや!」と、生意気な私は心の中で思っていましたが、大人になるにつれ、その意味がようやく理解できました。

知らないと何が必要なのか、何かできるのか分からない。知らないと、相手を傷つけることもある。

知れば知るほど、知らないことが増えてきますよね。

「知ること、考えること」が、生きることそのものであり、国際協力だとすれば、既にこの授業を通して皆さんは国際協力をしていますね!というメッセージを、最後に伝えさせてもらいました。

児童の皆さんの世界が1ミリでも広がれば、嬉しいです。

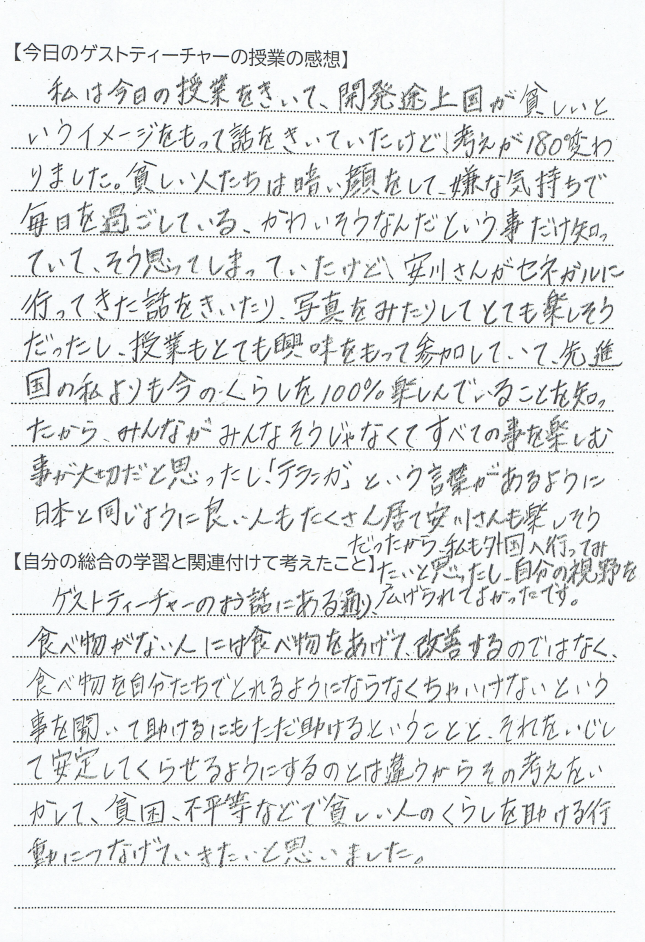

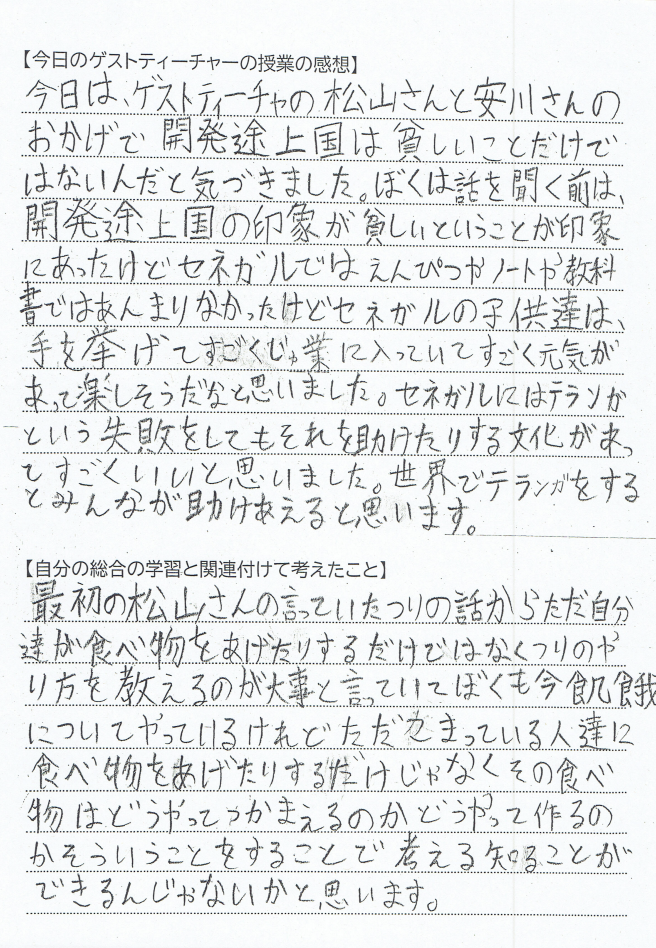

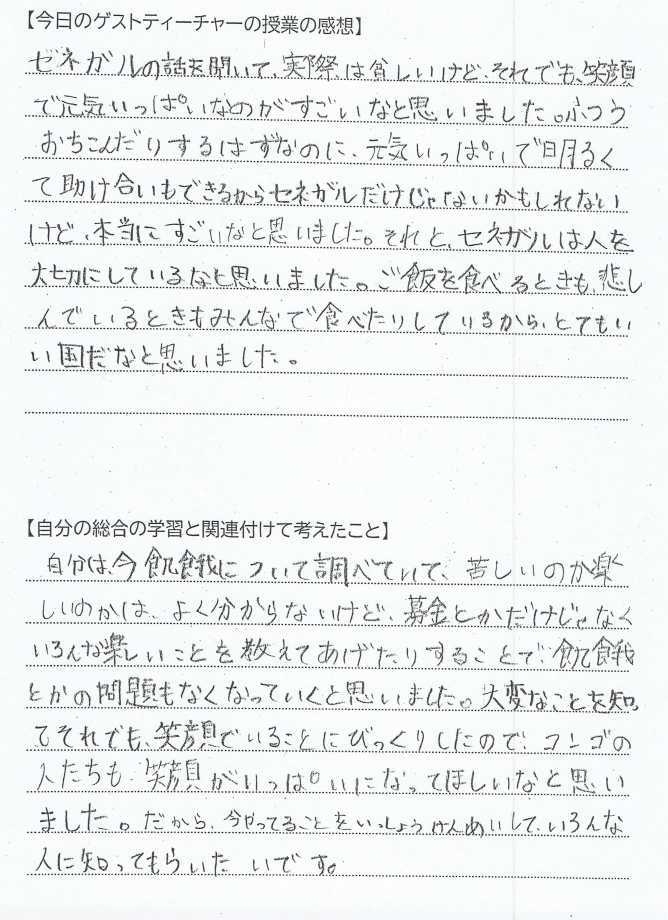

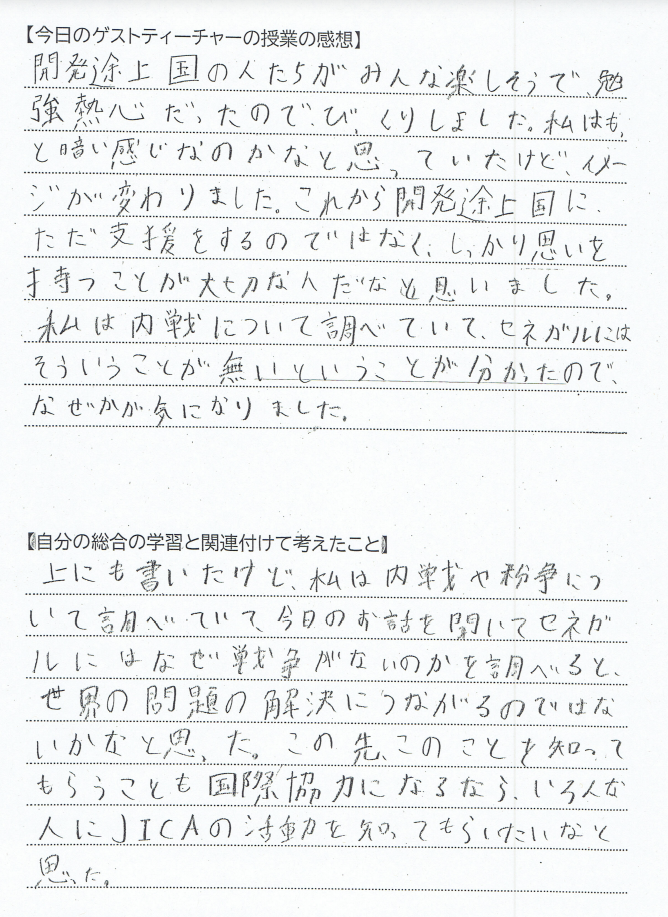

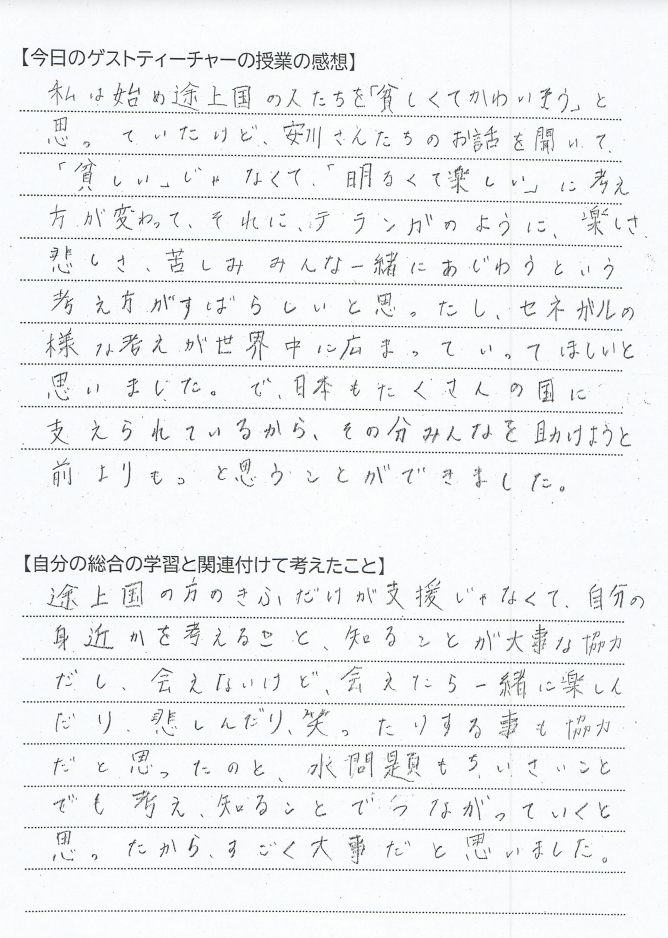

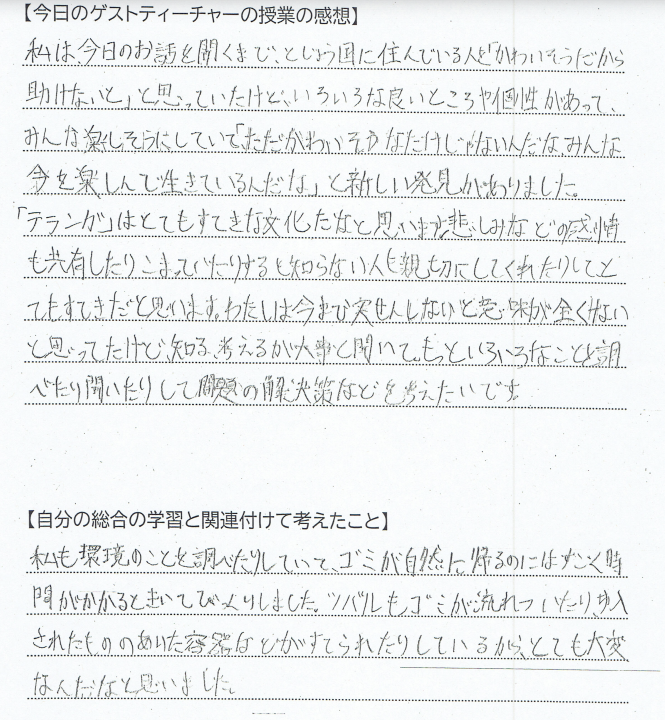

児童の皆さんから頂いた感想

「国際協力」といっても、個人でやるのか、組織としてやるのか、何を目的としてどういう手段に行うかによって、形は様々です。

同様に、協力隊の活動も人それぞれなので、いつも自分の経験談を話す時に「これがセネガルの全てではないし、あくまでも私が見たセネガルです!。」と伝えるようにしています。

毎度、何をどう伝えるか悩みますが、柔軟な子ども達の頭と心で感じてくれる事は想像を超えていて、やってよかったなぁと思うことができています。

それでは今回も、児童の皆さんから素敵な感想を頂いたのでご紹介します。

読んでいて、胸がじーん、となる感想文でした。

出前授業の前に、いくつかの開発途上国について事前学習をしていたようですが、授業を聴いてからまた改めて調べた内容について考え直してみたのも素晴らしいですね。

児童の皆さん、ご協力頂いた先生、 ICA北陸の富山デスクの松山さん、本当にありがとうございました!

株式会社TOKYOでは、JICA海外協力隊経験者による国際理解教育の出前授業のご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

contact@tokyo-ict.com